Purifikasi Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Perkara Kepailitan/PKPU

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan ouput dari waktu ke waktu menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara. Intikator tersebut sudah menjadi tugas berat pemimpin negara untuk menjaga sektor perekonomian suatu negara agara tidak mengalami degradasi atau tereleminasi dari priotitas penyelenggaraan negara (Wihastuti 2008). Masyarakat sebagai bagian penting dari unsur terselenggaranya suatu negara (Junaidi, 2016), memilki peranan penting untuk membantu pertahanan dan memacu perkembangan suatu gerak ekonomi. Namun pada praktiknya, interaksi ekonomi ini tidak selalu berjalan mulus dan menyenagkan. Hal ini terkait dengan interaksi ekonomi yang dibangun atas dasar hubungan hukum hutang piutang. Akibat tidak terpenuhinya pertukaran hak dan kewajiban dalam hubungan hukum hutang piutang, maka berakibat Langkah hukum penyelesaian memalui instrument kepailitan/PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Melalui data yang dirilis oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di tahun 2020 menjelaskan bahwa hingga bulan April 2020, non performing loan (NPL) gross telah 2.89% meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 sebesar 2.53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2.59% (Anggar Septiadi, 2020). Dengan meningkatnya rasio kredit macet di sektor perbankan, maka dapat menstimulasi munculnya gugatan-gugatan baru yang berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang yakni seperti gugatan pailit di Pengadilan Niaga. Hal ini persis seperti informasi yang dipaparkan oleh (Heriani, 2020) bahwa peningkatan jumlah kasus kepailitan di Pengadilan Niaga juga meningkat sampai dengan 50% (lima puluh persen) di semester pertama tahun 2020.

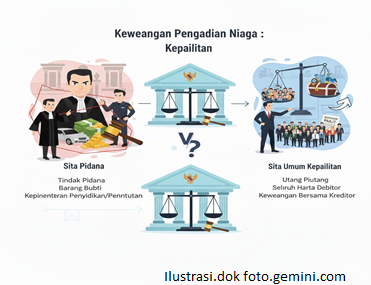

Hal ini menimbulkan benturan kewenangan antara sita umum (oleh curator dalam kepailitan) dan sita pidana (oleh penyidik). Perbenturan antara sita pidana dengan sita umum. Oleh karena itu diperlukan pemurnian kewenanan Pengadilan Niaga agar perkara pidana tidak masuk dalam domain kepailitan.

Pembahasan

A. Konsep Hukum Sita Pidana

Di dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHAP, Penyidik perkara pidana diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap:

- Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagainnya diduga diperoleh dari tindak pidana atau Sebagian hasil dari tindak pidana.

- Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

- Benda-benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

- Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pengertian lain dapat dijelaskan bahwa penyitaan dalam pidana adalah serangkaian Tindakan penyidikan untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (KUHAP, 2018). Dengan adanya penyitaan dalam penegakan hukum pidana adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang Pengadilan.

Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidikan melakukan Tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tindak penuntutan, dan tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Sementara itu, dalam kepailitan, sita umum merupakan mekanisme untuk mengumpulkan seluruh harta debitur guna membayar kreditor sesuai asas paritas creditorium dan pari passu prorate parte. Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan 30 hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam UU KPKPU (Shubhan & Prinsip, 2008)

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan tidak mampu membayar dikarenakan keondisi kesulitan keuangan (finansal distress) dari udaha debitor yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang berakibat sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah atau yang akan kemudian hari. Pegurusan dan Pemberesan kepailitan dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (propate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor (Shubhan & Prinsip, 2008).

B. Konseptual Sita Umum

Didalam konsep kepailitan dikenal sebuah prinsip yang dinamakan dengan prinsip Paritas Creditorium (kesamaan kedudukan kreditur) diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan utangnya. Sedangkan prinsip pari passu prorate parte (pembagian secara proposional) diatur dalam Pasal 1132 KUHP Perdata, yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditur dan mengatur pembagian hasil penjualan harta menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para biutang ada alasan yang sah untuk didahulukan. (Shubhan & Prinsip, 2008).

Lebih lanjut mengenai sita umum, kepailitan dan Lembaga yang menaunginya, bahwa dalam konteks kontemporer penyelenggaraan proses peradilan kepailitan berada dibawah kewenangan pengadilan niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga masih dalam lingkup Pengadilan Negeri (Muljadi, 2005). Di dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 penngaturan mengenai Pengadilan Niaga diatur dalam Bab Ketiga tentang Pengadilan Niaga Pasal 280 sampai Pasal 289. Dalam Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Sedangkan didalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pasal 1 ayat 7 jelas yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum. Kewenangan yang diatur di dalam Pengadilan Niaga ini melingkupi terhadap penyelesaian utang piutang melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam BAB III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penafsiran mengenai kewenagan penanganan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa dan diputus di pengadilan niaga dikarenkan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam undang-undang yang sama yakni Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.

Dengan demikian yang menjadi kewenagan Penadilan Niaga dalam konteks kepailitan dan PKPU adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkup harta kekayaan atau berkaitan dengan adanya dasar hubungan hukum utang piutang.

Definisi Utang:

Menurut Fred BG Tumbuan, yakni konsep hutang dalam hukum kepailitan Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia dengan asas Konkordansi dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah sutu bentuk kewajiban untuk memenuhi perstasi dalam suatu perikatan. Dalam hal seseorang karena perbuatannya tidak melakukan sesuatu yang mengakibatan bahwa ia berkewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan perstasi. Jadi hutang sama dengan pertasi (Tumbuan, 2005).

Menurut Jerry Hoof, bahwa utang menujuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang tersebut dapat timbul kaena perjanjian atau dari undang-undang (Rahmani, 2018).

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeny yang menjelaskan bahwa Debitor memperoleh utang dari beberapa sumber antara lain tetapi terutama dari kerditur sebagai berikut ini:

- Kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang.

- Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan 1 tahun), seperti commercial paper yang umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.

- Surat-surat utang jangka menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun).

- Surat-surat jangka panjang (di atas tiga tahun) seperti obligasi yang dijual di pasar modal atau melalui direct placement.

Utang-utang tersebut diperoleh dari Kerjasama bilateral antara debitor dan kreditor. Namun debitor juga dapat berhutang bukan karena bersumber dari perjanjian tetapi bersumber dari ketentuan undang-undang dan putusan penagdilan (Putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi) (Nugroho & SH,2018).

Berdasarkan penajaman konsep utang yang diterangkan oleh Sutan Remy Sjahdeni tersebut maka jelas bahwa untuk dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, konsep utang yang diajukan sebagai permohonan kepailitan atau PKPU harus bersumber dari murni hukum perdata.

Kesimpulan

Mulai maraknya trend kasus-kasus kejahatan pidana ekonomi yang memasuki domain wilayah Pengadilan Niaga khususnya di Jakarta seperti kasus first travel, kasus abu tour, kasus kampung kurma, dan kasus-kasus pidana ekonomi khususnya investasi menimbulkan polemik perseteruan 2 konseptual hukum yakni sita umum dan sita pidana. Bahkan didalam praktiknya harus terjadi “perebutan” aset oleh KUrator dan Penyidik perkara pidana yang masing-masing berpegang teguh terhadap prepektif yaitu ada pendapat bahwa sita umum harus didahulukan diatas sita pidana, sedangkan sita pidana harus didahukukan di atas sita umum.

Agar tatanan hukum tetap konsisten dan perlindungan terhadap kepentingan publik maupun kreditor tercapai, kewenangan Pengadilan Niaga harus dipurifikasi. Oleh karena itu harus diambil jalan tengah yang tegas dan solutif yakni dengan harus memurnikan kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan kepada alasan pembenaran dengan menggunakan pendekatan aspek historis dan teoretis.

Mengharapkan political will terhadap amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan merupakan masa penantian yang lama dan tak menentu, oleh karena itu, polemik ini harus diselesaikan dengan skema Mahkamah Agung Republik Indonesia harus berani menerbitkan produk hukum SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang memurnikan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga yang hanya menerima permohonan pailit atau PKPU yang bersumber dari hukum perjanjian, undangundang atau putusan pengadilan mengenai kewajiban ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum. berdasarkan kepada hal tersebut, sehingga seluruh perkara-perkara berdimensi pidana tidak dapat lagi diselesaikan melalui jalur pengadilan niaga yang menimbulkan polemik baru yakni perselisihan antara sita umum dengan sita pidana.

Referensi:

Andi, S., & Asis, A. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Kencana, Jakarta.Google Scholar

Anggar Septiadi. (2020). Kredit macet di sejumlah perbankan meningkat akibat pandemi corona. https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankanmeningkat-akibat-pandemi-corona

Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Renaissance, 6(2), 246–264. Google Scholar

Heriani, F. N. (2020). Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat 50 Persen Selama Pandemi. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4ce322c779b/perkara-kepailitandan-pkpu-meningkat-50-persen-selamapandemi/

Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. Padjadjaran Journal of Law, 3(3), 628– 650. Google Scholar Junaidi, M. (2016). Ilmu negara: sebuah konstruksi ideal negara hukum. Google Scholar

KUHAP, H. (2018). KUHAP Pasal 16, Pasal17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. In kuhpindonesia.blogspot.com.

Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum. Prenada Media.Google Scholar

Muljadi, K. (2005). Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.Google Scholar

Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2018). Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya.Kencana. Google Scholar

Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun.Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 73–88. Google Scholar

Shubhan, M. H., & Prinsip, H. K. (2008). Norma dan Praktik di Peradilan. Jakarta, Kencana. Google Scholar

Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Google Scholar

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35. Google Scholar

Sugono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Google Scholar

Tumbuan, F. B. G. (2005). Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan. Dalam: Yuhassarie, Emmy.(Ed.), Undang Undang Kepailitan Dan Perkembangannya. Google Scholar

Welda, G. (2017). Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.Universitas Brawijaya. Google Scholar

Wihastuti, A. M. dan L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 9 no 1, 44–55. Google Scholar